腸内環境の基本(part1)

-

腸内環境の基本(part1)

腸内環境の基本(part1)腸内細菌とは?!『もう一つの臓器』と呼ばれる理由をプロが解説!

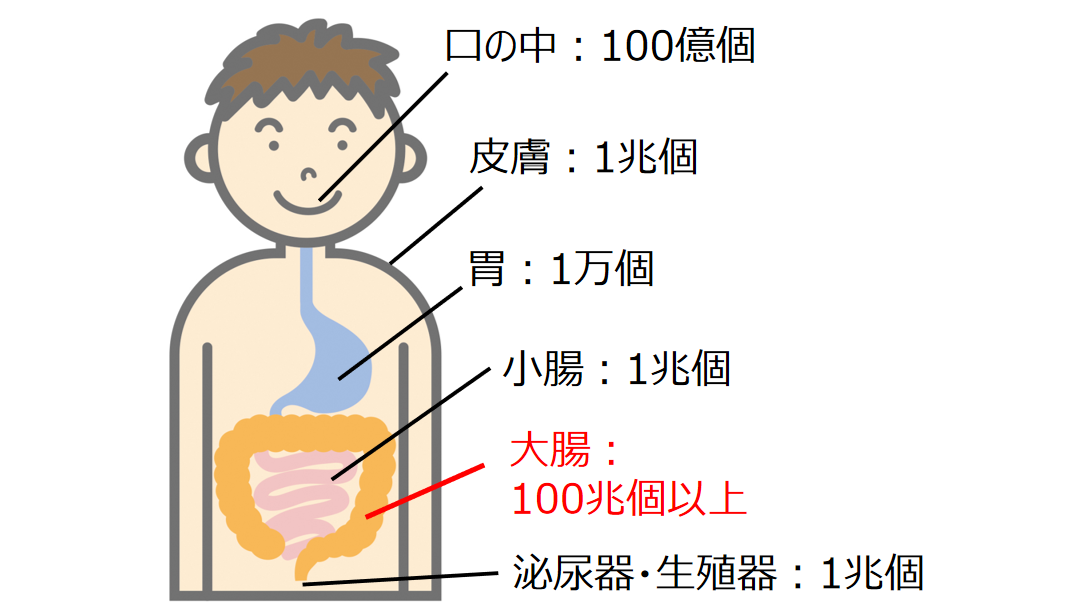

腸内細菌は「もう一つの臓器」とも呼ばれる大切な存在で、私たちのお腹の中には100兆個以上もいます。これらの腸内細菌は私たちの健康に大きな影響を与えています。この記事では腸内細菌と体調との関係について解説します。2023.01.09≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

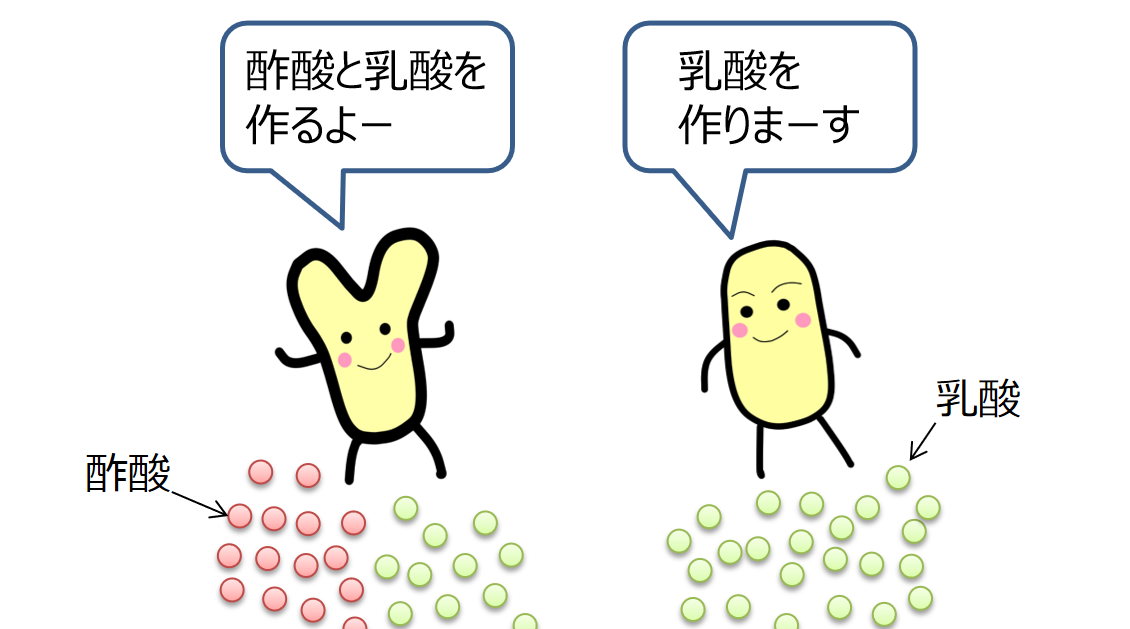

腸内環境の基本(part1)善玉菌の代表格「ビフィズス菌」の性質:乳酸菌との違いとは!?

ビフィズス菌は腸内細菌の中でもっとも代表的な善玉菌です。そのため、ビフィズス菌の性質を理解して積極的に摂取することは腸内環境を整える上で大切です。この記事では、ビフィズス菌の性質について乳酸菌と比較しながら解説します。2023.01.04≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

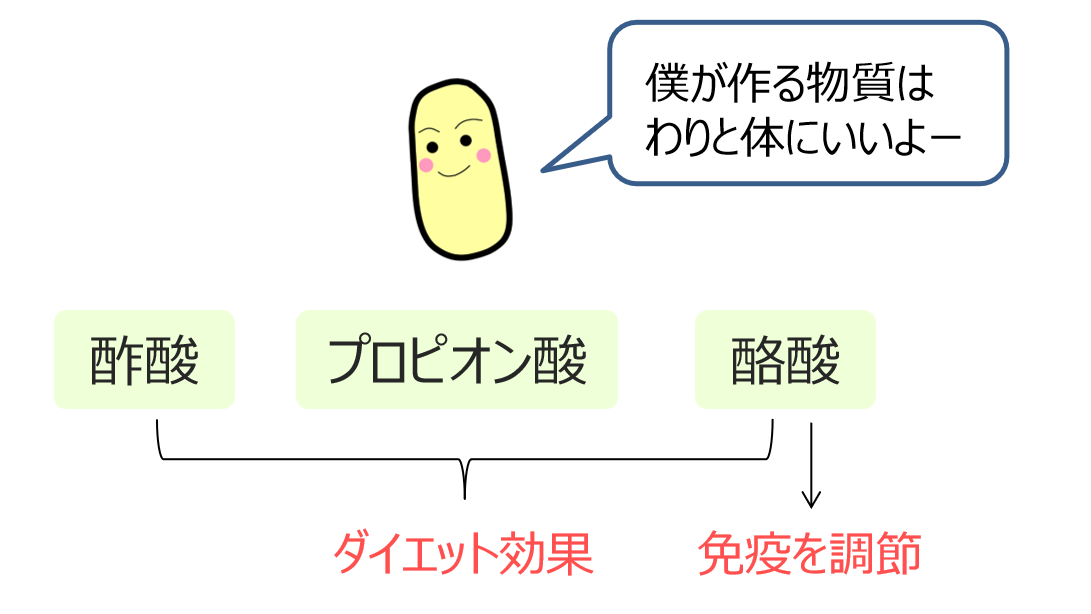

腸内環境の基本(part1)乳酸菌と酪酸菌の特徴:善玉菌はバランスが大事!

ビフィズス菌の他に、乳酸菌や酪酸菌なども大事な善玉菌です。そして、腸内環境を整えるためには、これらの善玉菌をバランスよく維持することが大切です。この記事では、乳酸菌や酪酸菌の特徴やビフィズス菌との関係を解説します。2023.01.04≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

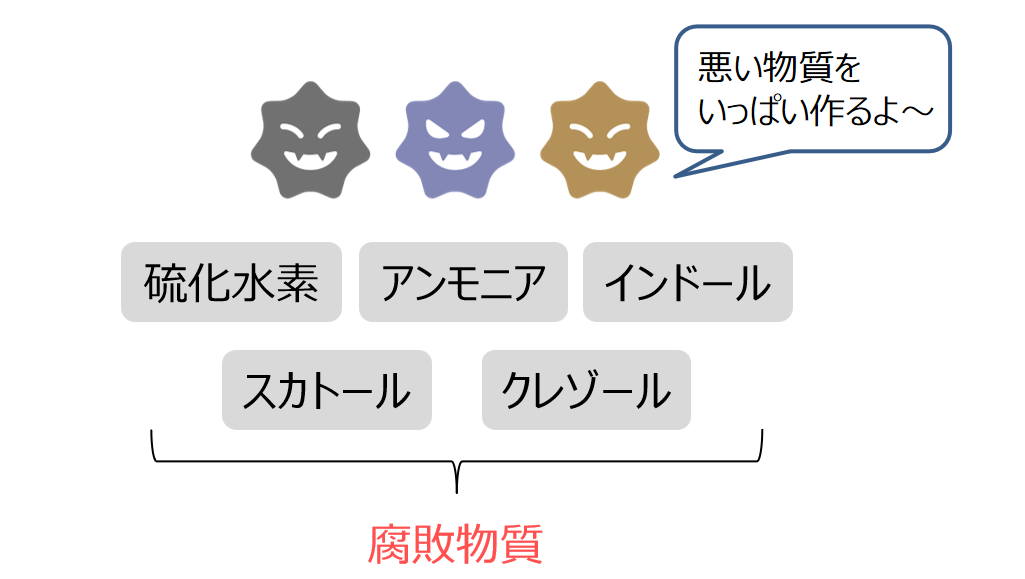

腸内環境の基本(part1)悪玉菌はなぜ体に悪いのか?「クロストリジウム」を例に解説!

代表的な悪玉菌として「クロストリジウム」という菌がいます。悪玉菌は腸の中でさまざまな腐敗物質を作って体に悪影響を与えます。この記事では、クロストリジウムを例に、悪玉菌の健康への影響を解説します。2023.01.04≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

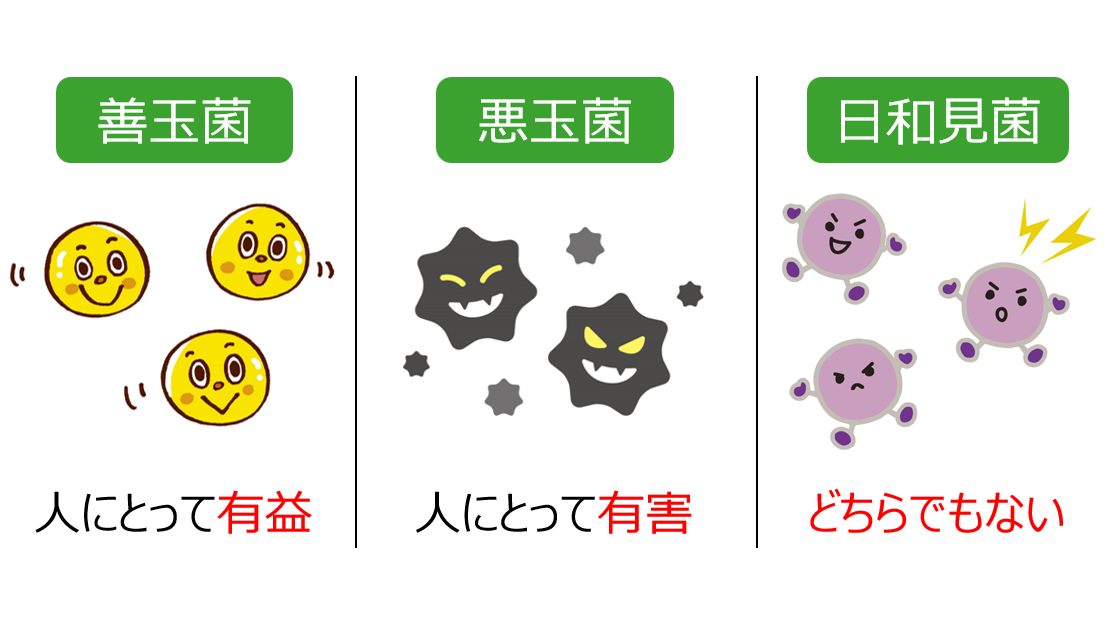

腸内環境の基本(part1)非病原性大腸菌の特徴と善玉菌・悪玉菌・日和見菌の分類における注意点

非病原性大腸菌は体に悪い働きをすることもあれば体によい働きをすることもあります。そのため、善玉菌・悪玉菌・日和見菌に単純に分類できません。この記事では、非病原性大腸菌を例に腸内細菌の分類における注意点を解説します。2023.01.04≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

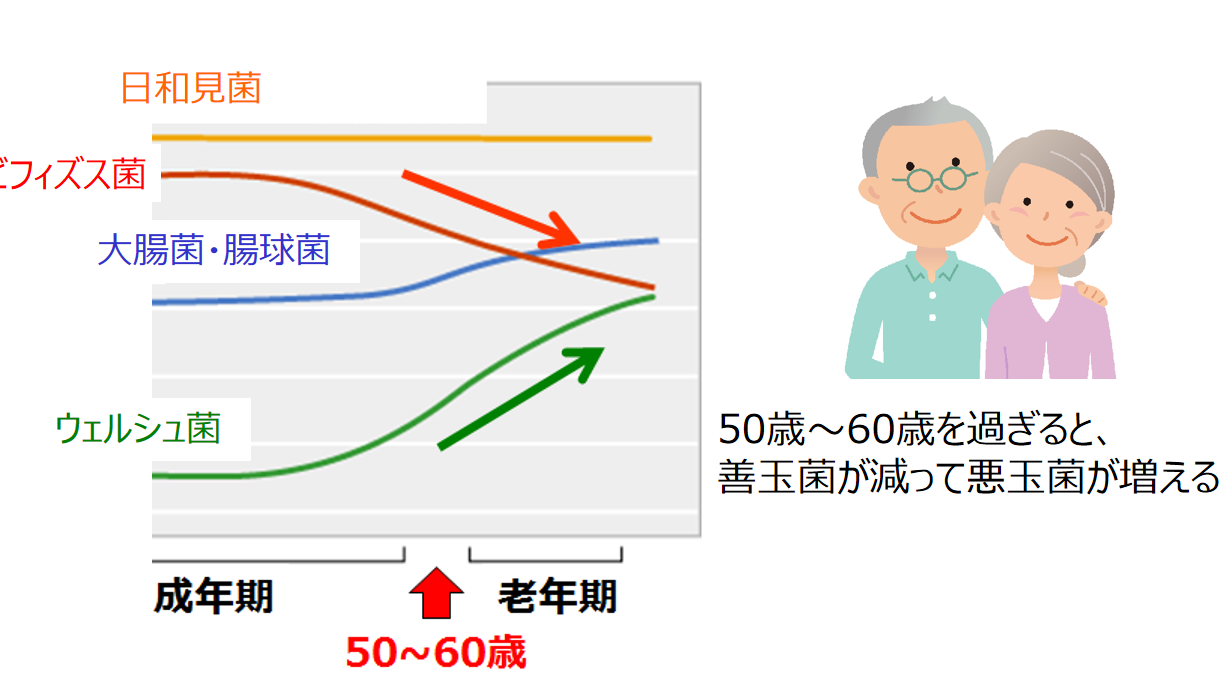

腸内環境の基本(part1)年をとるほど腸活を!腸内フローラは加齢とともに変化する

腸内フローラは加齢とともに変化します。特に、高齢になるほど腸内環境は悪くなります。この記事で、加齢と腸内フローラの関係を解説するとともに、高齢者が注意すべきポイントを紹介します。2023.01.06≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

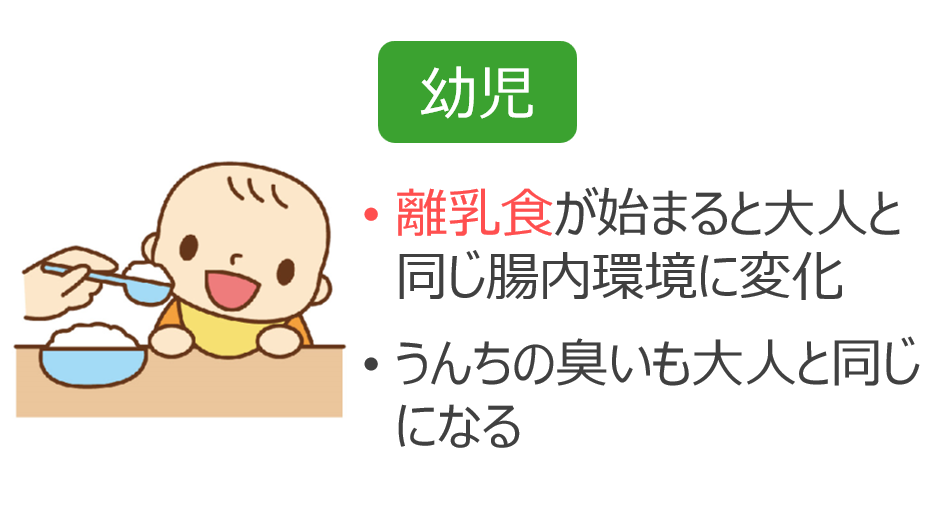

腸内環境の基本(part1)赤ちゃんの腸内細菌は母親からの贈り物!母乳や離乳食の影響も解説

赤ちゃんは生まれるときに母親から腸内細菌を譲り受けます。また、母乳やミルクから離乳食に変わるタイミングで腸内環境は大きく変化します。この記事では、このような赤ちゃんの腸内環境について詳しく解説します。2023.01.07≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

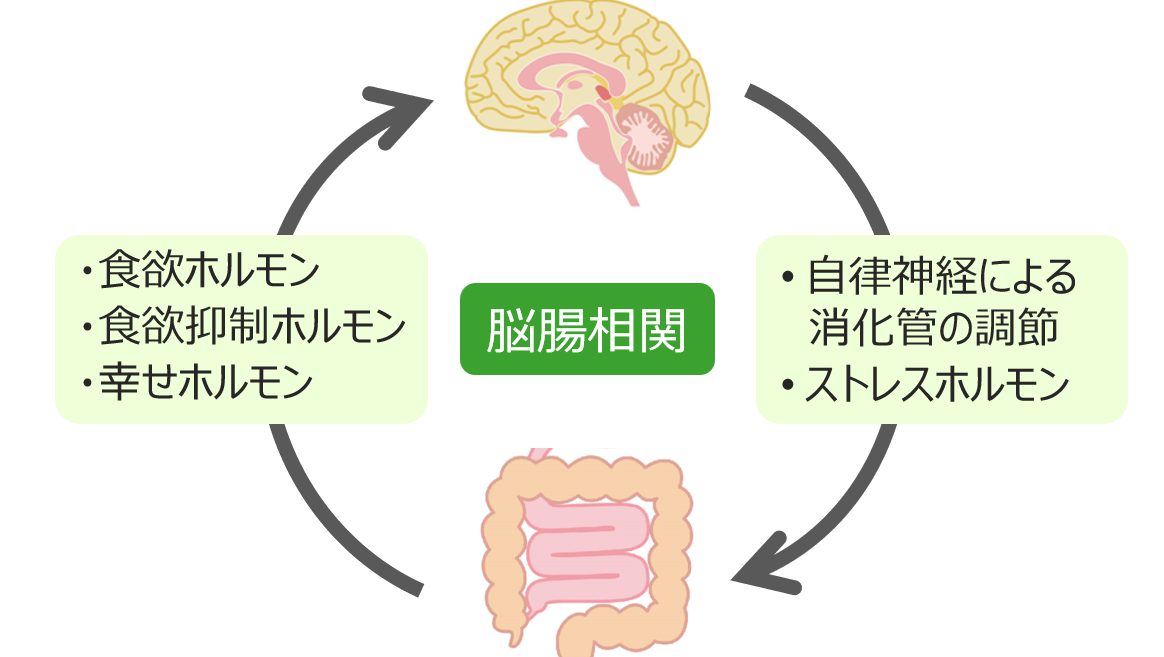

腸内環境の基本(part1)ストレスに注意!精神的ストレスは腸内環境を悪化させる

脳と腸は密接に関わっているため、精神的なストレスは腸の働きや腸内環境を乱れさせます。この記事では、ストレスが原因で便秘や下痢になってしまう理由を「脳腸相関」の観点から解説します。2023.01.08≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

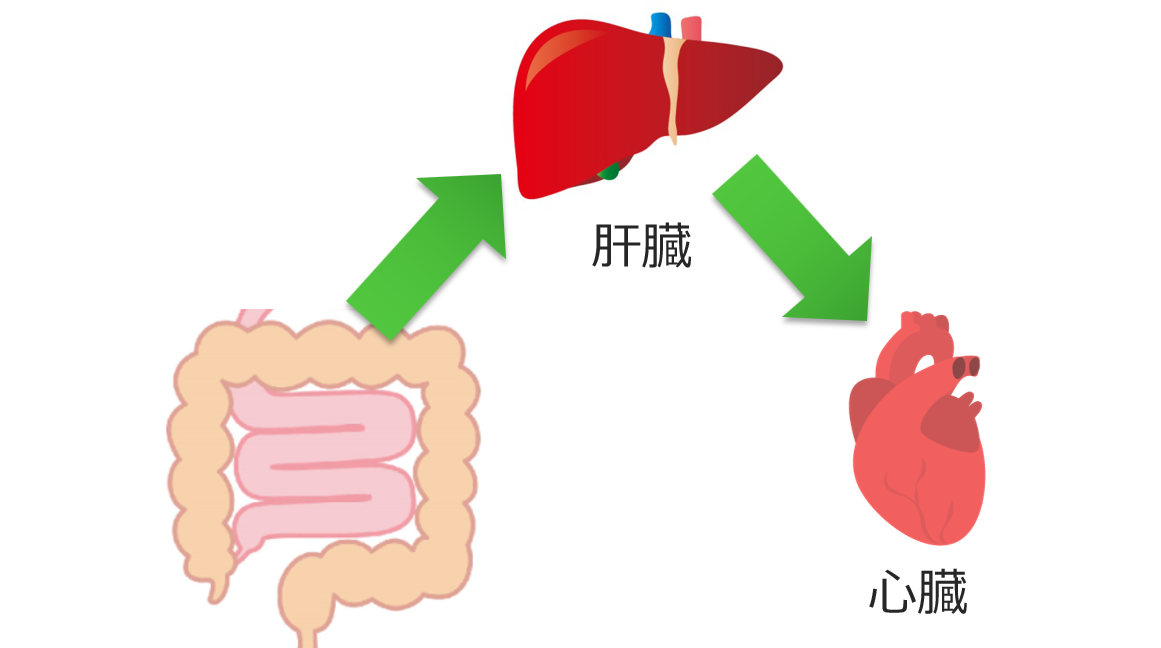

腸内環境の基本(part1)善玉菌と悪玉菌が作る物質とは?!腸が体全体に影響する理由を解説!

腸内細菌はお腹の中でさまざまな物質を作っています。それらは腸から吸収され、肝臓や心臓を経て全身を巡った後、腎臓などから排泄されます。この記事では、腸内細菌が作る物質が体中を巡る仕組みについて解説します。2023.01.11≫続きを読む -

腸内環境の基本(part1)

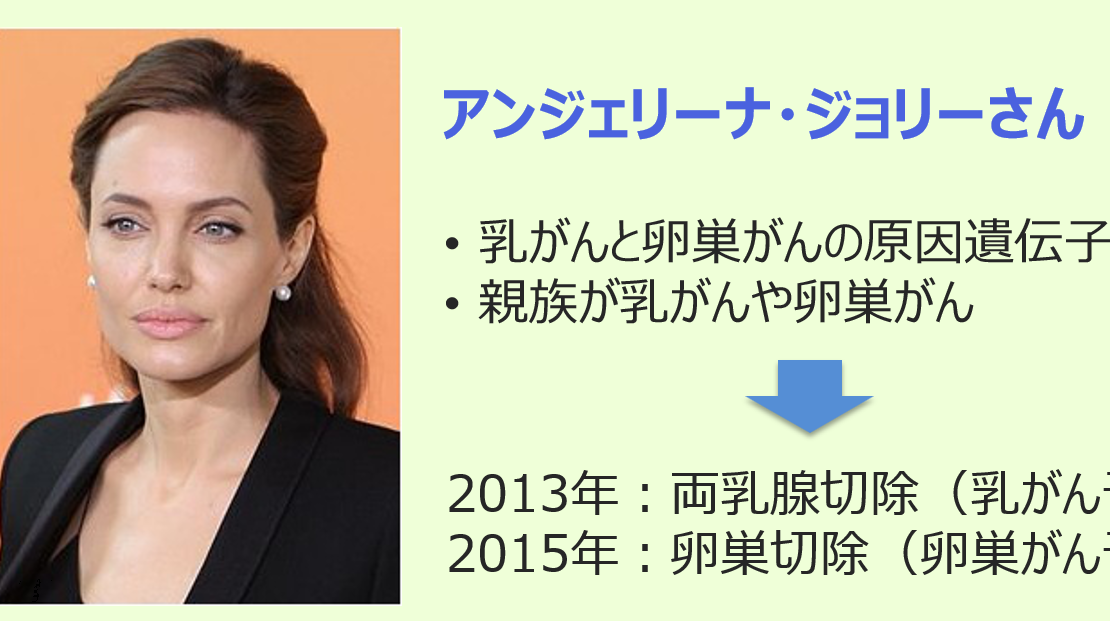

腸内環境の基本(part1)予防医療のポイント:遺伝子は変えられないが腸内環境は変えられる!

予防医療のポイントは「腸内環境」にあります。この記事では、「病気の予防」の観点から遺伝子と腸内環境を読み解いています。2023.01.11≫続きを読む

株式会社フローラボ

株式会社フローラボ